ビタミンCは酸っぱいとか、果物によく入っているイメージでしょうか?

ビタミンCはとにかく守備範囲が広いビタミンです。

効果効能は後でお話をしますが、妊活にも欠かせません。

そのためにはまずは基礎を知っておきましょう。

まずビタミンCが発見された歴史からです。

「ビタミンC」として発見されたのは意外と最近のことです。

歴史はヨーロッパの中世にさかのぼります。

16世紀から18世紀は大航海時代、乗組員は「壊血病」という病におびえていました。

当時は長い期間に渡って航海が続き、多くの船員たちもこの病気によって命を落としました。

壊血病は、体重が減少し、脱力感や貧血、バイキンへの抵抗力もだんだん落ちていく病気です。

有名なヴァスコ・ダ・ガマのインド航路を発見した際は、180人の船員のうち、100人もの方たちが壊血病で亡くなったことが記録されています。

この壊血病の治療に貢献したのが、イギリスの海軍医ジェームズ・リンドです。

壊血病患者に毎日オレンジ2個とレモン1個を食べさせたところ船員が回復したのです。

その成果を受けて、キャプテン・クックの南太平洋探検の第一回航海で、ザワークラウトや果物の摂取に努めたことにより、史上初めて壊血病による死者を出さずに世界周航が成し遂げられたのです。

その後、レモンなどの柑橘類が壊血病に有効だということがわかったのですが、それがビタミンC効果だということが証明されたのは20世紀に入ってからです。

1919年、イギリスのドラモン氏が、オレンジの果汁から発見した壊血病予防因子を水溶性C因子と命名しました。

これが後にビタミンCと呼ばれることになります。

その後、多くの研究者によって研究が進んでいきました。

1927年にはセント・ジェルジがウシの副腎から強い還元力のある物質を単離し「ヘキスロ酸」として発表して、1932年にこれがビタミンCであることが判明しました。

ウォルター・ハースによってビタミンCの構造式が決定されてアスコルビン酸と命名され、ライヒシュタインが有機合成によるビタミンCの合成に成功しました。

その後、レモン果汁からビタミンCの結晶を分離することに成功、化学構造なども明らかになっていき、多くの薬理効果が発表されました。

人類を悩ませてきたビタミンC不足は、他の動物にはあまり影響を与えません。

その理由は、人類はブドウ糖をビタミンCに変換する酵素を持ってないために、ビタミンCを体内で合成できません。

大半のサルを含めて、ほとんどの動物がビタミンCを体内で合成することができるのです。

人類がビタミンCを合成できないにも関わらず、継続的に生存しえた最大の理由は、人類が果物や野菜などのビタミンCを豊富に含む食餌を、日常的に得られる環境にあったためです。

自然に感謝しないといけませんね。

ビタミンC欠乏が壊血病を起こすことはわかりました。

ビタミンCはその他にも多くの仕事をしているのでご紹介します。

ビタミンCの効果

・コラーゲンの生成

・活性酸素の働きを抑える抗酸化作用

・免疫力を高め、病原菌に対する抵抗力を向上

・鉄の吸収を助け、貧血を予防

・抗ストレス作用のある副腎皮質ホルモンの合成

・血圧やコレステロールを正常にする

・美白効果、美肌効果

・メラニンの生成を抑え、皮膚の色素沈着を防止

具体的に見ていきましょう。

ビタミンCによるコラーゲンの生成(生体内の総たんぱく質の3割を占める。皮膚にハリをもたせ、血管の壁を丈夫にする。)

ビタミンCは、体を構成するたんぱく質の30%を占めるコラーゲンの生成に関わります。

コラーゲンの構成物質、アミノ酸ヒドロキシリジンとヒドロキシプロリンは、リジンとプロリンが酵素反応により水溶化されることで作られます。

ビタミンCはこの酵素の補酵素として重要な役割を担います。

コラーゲンには細胞と細胞をつなぐ接着剤の働きや、骨を丈夫にする働きがあります。

血管や筋肉を丈夫に保つとともに、皮膚、骨、粘膜の形成を担います。

ビタミンCと活性酸素

以前もお話した通り活性酸素は身体によくありません。

こちらをどうそ『活性酸素の恐怖』

生体は常に酸化されており、生体は酸化によってダメージを受けます。

私たちは体内で酸素を利用しようとすると、どうしても活性酸素(フリーラジカル)が生じてしまいます。

活性酸素は物質を酸化させる力がとても強いです。

活性酸素は体内の酵素によって速やかに分解されますが、活性酸素の生成量が多ければ無毒化が間に合わずに体にダメージを与え、老化や生活習慣病にも関わってくると言われています。

もちろん卵子や精子の老化もそうです。

活性酸素は細胞を傷つけてしまうので、シミやシワ、がん、動脈硬化の原因となります。

活性酸素を多く生み出してしまう要因としては加齢、喫煙、お酒、紫外線を浴びる、過度な運動、ストレスなどが挙げられます。

その活性酸素に対抗するのがビタミンCのもつ抗酸化作用です。

活性酸素の働きを抑制するのは酵素だけでなく、抗酸化物質も活性酸素から体を守ってくれます。

抗酸化物質とは酸化されやすい物質のことです。

酸化されやすいので、活性酸素などによって生体が酸化されるよりも優先的に抗酸化物質が酸化されます。

つまり、抗酸化物質自身が酸化されることで、生体を酸化から防御してくれるのです。

言い換えると身代わりということですね!

ビタミンCは、自らが酸化されることで、活性酸素が細胞膜を酸化させて細胞をキズつけるのを防ぐ抗酸化作用があります。

活性酸素は細胞内や核酸、血管内など体の様々な部位に悪影響を与えてしまうので、活性酸素の反応を抑える抗酸化物質が必要になります。

酸化作用の悪影響には抗酸化ビタミンの摂取により症状への予防にも効果的です。

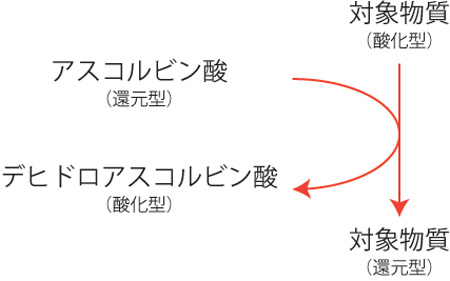

最初に酸化と還元をまとめます。

| 酸素 | 水素 | 電子 | |

| 酸化 | 酸素を与える | 水素を奪う | 奪う |

| 還元 | 酸素を奪う | 水素を与える | 与える |

ビタミンCの化学名はL-アスコルビン酸です。

強い還元性(抗酸化性)を有していて、その還元性はエンジオール基という部分が担っています。

酸化と還元は同時に起こるもので(酸化還元反応)、体内でビタミンCは対象物質を還元する一方でビタミンC自体は酸化させられます。

そのためビタミンCは体内では還元剤として働きます。

血管中では還元型のアスコルビン酸として存在し、対象の物質を還元して自身はデヒドロアスコルビン酸(酸化型)になります。

ちなみにデヒドロアスコルビン酸は同じく抗酸化物質であるたんぱく質のグルタチオンによって還元されアスコルビン酸に戻ります。

デヒドロアスコルビン酸は容易に加水分解されビタミンC活性のない2,3-ジケトグロン酸に変化します。

ビタミンで抗酸化物質として有名なのがビタミンC、ビタミンE、β-カロテンです。

ビタミンEは脂溶性なので、細胞膜内ではたらき、不飽和脂肪酸という細胞を包む油性の膜が、活性酸素と結びついて有害な過酸化脂質となるのを防ぎます。

ビタミンEがいち早く活性酸素と結びつくことで防ぐわけですが、こうなるとビタミンE活性は失われます。

ビタミンCは細胞外で働き、ビタミンEを再び活性化させ抗酸化作用を戻す働きがあります。

食品にビタミンCが入っていることがありますが、これはビタミンCが酸化防止剤として入っています。

食品が酸化されるよりも優先的にビタミンCが酸化されることによって、食品の酸化を防いでくれるからです。

ビタミンCと白血球

白血球はご存知、ばい菌と戦う戦士です。

白血球は血漿と比べると50倍ものビタミンCを必要とします。

なぜここまで必要かというと、ばい菌と戦うときに自ら活性酸素、過酸化水素、次亜塩素酸を発生させ、殺菌をします。

この時、ばい菌は死滅するかもしれないが、自分自身も活性酸素の酸化ストレスを受けてしまいます。

その対処のために大量のビタミンCを持っているのです。

ビタミンCと風邪の予防

これも大切ですね!

風邪を引くことで熱は上がりますし、異物を排除しようと免疫が働きます。

受精卵も敵だと見なし、攻撃して排除してしまう可能性があります。

ここで、大量のビタミンCを飲めば風邪が予防できるという説についてです。

I・M・ベアド博士の研究では風邪の症状を軽減するには統計的に有効であったと発表しています。

研究は、17~25歳の健康な被験者362人を対象に、ビタミンC80mgが入ったオレンジジュースを毎日飲用させた群と、ビタミンCを含まない飲料の対照群で72日間調べた結果です。

厚生省の定める現在のビタミンCの成人の所要量は1日50mgで、これはビタミンCの欠乏による壊血病はこの量で十分防ぐことが出来るという数値です。

平成9年度の国民栄養調査によると、日本人は平均1日135mgのビタミンCを摂取しています。

しかし、たとえ壊血病を予防できる量でも、風邪や公害物質や活性酸素の害を防ぐのに十分でない可能性があるということが問題です。

ビタミンCを体内で合成できるラットなどの動物に様々な公害物質、例えばPCBを与えるとビタミンCを正常時の40倍も大量に合成して対抗します。

そこで、今後の栄養所要量は長期に渡って生活習慣病や様々な害に対抗できる十分な量にすべきだという考えが生まれます。

米国の栄養所要量を決めている国立公衆衛生研究所のM・レビン博士は最近、ビタミンCの所要量は1日200mgにすべきだとする論文を発表しました。

これは7人の被験者を4~6ヶ月隔離して、1日30mg ~2000mgのビタミンCを投与した試験の結果です。

ただし、摂取量を400mg以上に増やしても過剰分は尿中に排泄されます。

また1000mg以上では腎臓結石の原因となる尿中のシュウ酸が増えるので1000mg以下が安全であるとしています。

ビタミンCの一部は代謝されてシュウ酸になり、尿中に排泄されます。

1960年代に仮説として、腎に排出されたシュウ酸はカルシウムと結合してシュウ酸カルシウム結石、ひいては腎臓結石を発症する可能性があるという論文が出ました。

実際にビタミンCの摂取で尿中のシュウ酸(シュウ酸カルシウムではない)がわずかであるが増加することが明らかになり、仮説「ビタミンCは腎臓結石のリスクを高める」は何の疑問も持たれずに世界中に広がり、それが常識になりました。

ところが、その後に多くの臨床論文で、実際にはビタミンCを摂取しても腎臓結石は増えなかったと発表されたにも関わらず、すでに広まってしまった誤った情報をうち消すことができなかったのです。

これがいまだ「ビタミンCは腎臓結石のリスクを高める」が流布され続けている理由です。

ハーバード大学がビタミンC説を否定しています。

1999年にハーバード大学医学部内科の研究者らは、尿管結石の既往のない8万5557人の女性を14年間観察し、尿管結石の発症とビタミンCを含む栄養素の摂取について検討しています。

その結果、ビタミンCの摂取は尿管結石の発症にまったく関与せず、尿管結石の予防のためにビタミンCを制限する必要がないと結論しています。

ちなみに最近の風邪薬はビタミンCだそうです!

昔は抗生物質や解熱剤などを処方していたそうです。

風邪はほとんどウイルスの仕業です。

ウイルスには抗生物質は効きませんから。

なので風邪をひきやすい人、風邪をひいている人は多くのビタミンCを摂取したいですね。

ビタミンCと遺伝子損傷作用(がん予防)

紫外線には細胞の中のDNAの二重らせんを構造を破壊して障害を与えてしまう働きがあります。

この傷ついたDNAを持つ細胞は時にはがん化したり、突然変異を起こすこともあります。

米ペンシルベニア大学の研究グループは、柑橘類の果物などに含まれているビタミンCが体に悪影響を及ぼす可能性があることを発見しました。

それは、試験管実験で、ビタミンCが脂肪と反応して活性酸素を作りDNA(デオキシリボ核酸)を傷つける作用を持つことが判明したのです。

悪影響とは、過剰摂取により鉄イオンと結合して一過性の虚血状態になり、細胞が壊死してその上活性酸素が増えてしまったのです。

成果は米科学誌サイエンスに発表されました。

しかし、ビタミンCは、本来DNAの損傷を与える活性酸素を無毒化する効果を持つことが分かっており、ビタミンCを多く含む果物や野菜を食べるとガンになる危険性が少なくなることが広く知られていました。

結局、過剰摂取にならなければビタミンCが少なくとも悪い働きをすることはないということです。

ビタミンCによる発がんの予防

胃がんの原因の一つとされるニトロソアミンという物質は、食事による体外からの摂取の他、体内でも合成されます。

胃の酸性条件下でアミノ酸化合物と亜硝酸化合物(肉、野菜、魚などに含まれる)が結合してニトロソアミンが形成されます。

ビタミンCはいち早く亜硝酸化合物と結合して一酸化窒素に変えてしまうことで、ニトロソアミンの合成を防いでくれます。

ビタミンCにはこの他にも抗がん剤にも使用されるインターフェロンの生成を促進する働きもあります。

インターフェロンにより抗ウイルスたんぱく質が生成され、ウイルスの活動を抑制します。

がん細胞にも同じように働きかけ、細胞分裂を抑制してがん細胞の増殖を抑えます。

ビタミンCとストレス

また、ストレスもビタミンCを消費する原因になります。

これも以前に書いてありますのでご参照ください。

ストレスと不妊 その理由は、抗ストレスホルモンの生成にビタミンCが不可欠だからです。

ストレスといっても精神的なストレスだけでなく、激しい運動や強い紫外線・大気汚染・残留農薬といった肉体的ストレスもビタミンCを消費する原因となります。

テロメア(染色体の末端にある染色体を保護する構造物)の短縮化をビタミンCが抑制すると言われています。

妊活中にタバコを吸っている方は多くはないと思いますがタバコによるビタミンCの抗酸化作用が減弱するとも言われています。

厚生省の国民栄養調査によれば、国民1人あたりのビタミンC摂取量は所要量の2.26倍。

数値を見る限り十分足りているように見えますよね。

それでもビタミンCが注目される理由は次の実験で明らになっています。

実験は、体内でビタミンCを合成できるラットを1日2時間、タバコの煙の中に置き、尿に含まれるビタミンCの量を測定したところ、わずか5日後には尿中のビタミンC量は0.21mg/gから0.34mg/gに増加していました。

タバコを吸うと、その害から体を守るために大量のビタミンCを消費したこということです。

喫煙者はもちろん、タバコの煙に晒されるだけでも、ビタミンCはどんどん消費されてしまうのです。

仕事でのお付き合い等で喫煙の方がいたときにはいつもより多くビタミンCを摂取したほうが良いかもしれません。

鉄の吸収に必要なビタミンC

貧血と不妊の関係はあるとかないとか様々な意見があります。

あってもなくてもどうでもいいのですが、あるべき量はなくてはならないということは変わりないです。

鉄の話は長くなるので少し端折りながら説明していきます。

そもそも鉄はなぜ必要なのでしょうか?

体の隅々に酸素を運び、そして二酸化炭素を運びます。

そして筋肉収縮に、様々な代謝に関わります。

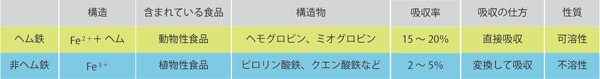

そんな大事な鉄にの種類から。

鉄にはヘム鉄と非ヘム鉄があります。

※それ以外にサプリに含まれるキレート鉄があります。

両者、構造が違いますので性質も違います。

表で見ていきましょう。

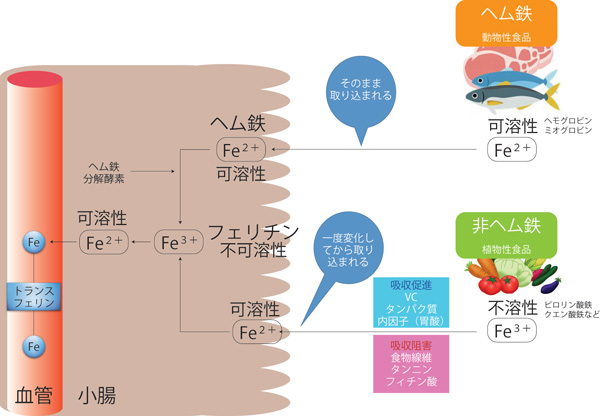

吸収率を見ると圧倒的にヘム鉄、動物由来の鉄が私たちは吸収しやすいので、どちらから吸収すべきかは一目瞭然。

さらにヘム鉄の特徴として胃腸にダメージが少なく、タンニンなど鉄の吸収を妨げる物質の影響を受けにくい。

反対に、非ヘム鉄は吐き気など胃腸にダメージがあり、タンニンの影響を受け、吸収するときに腸で2価鉄に変化させる必要があります。

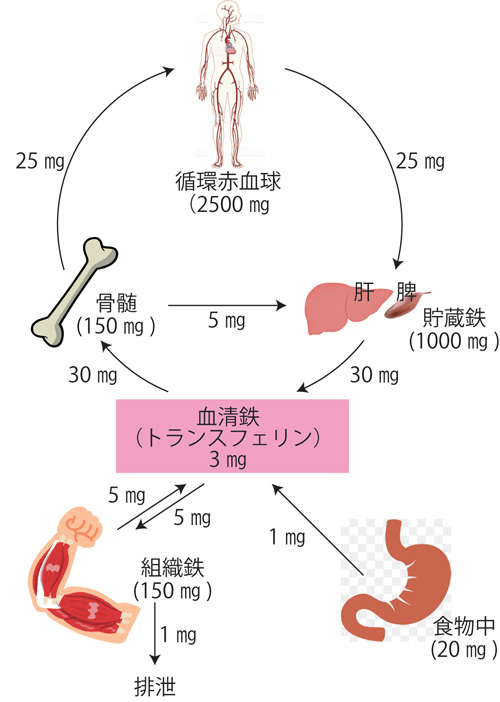

鉄の吸収の図を入れておきます。

この時点でやはり植物由来の非ヘム鉄ではなく、ヘム鉄を摂ることが効率的であることがわかります。

私たちの体内に流れる”血”は他動物に流れる”血”と同類ですが、植物には”血”はないですから当たり前と言えば当たり前です。

ほうれん草などの植物由来の非ヘム鉄を食べた際は、ビタミンCがないとさらに吸収率が低下するので、食べる価値はないですね。

さて、私たちの身体には3~4gの鉄があります。

ヘモグロビン2.5g、貯蔵鉄(フェリチンなど)1g、ミオグロビン0.13g、組織鉄0.008g、血清鉄(トランスフェリン)0.003gが内訳です。

鉄は消化管や皮膚の上皮の脱落によって便や汗で毎日1㎎が失われています。

一方で食事に含まれている10~20mgの鉄のうち1mgを小腸上部、特に十二指腸粘膜でFe2+の形で毎日吸収しています。

非ヘム鉄のFe3+は胃でFe2+に還元され、吸収されます。

寿命を迎えた赤血球は脾臓や肝臓などで壊され、ヘムとグロビンに分かれ、鉄は再吸収され、そして再利用されます。

しかし、女性の場合は体外に排泄してしまうため、鉄自体が減ってしまうのです。

それでは女性は男性よりたくさんの鉄分を食事から摂っているのでしょうか?

私の周りの女性たちは少なくとも、動物性より植物性を摂っているように思えますが・・・。

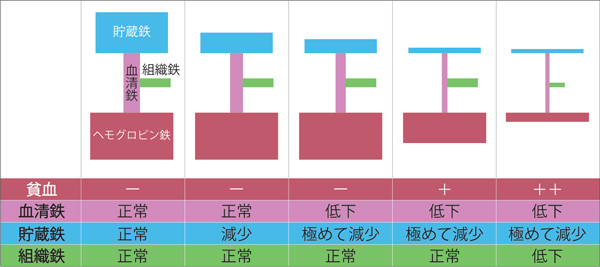

血液検査では貧血という判断をされていない場合でも油断は禁物です。

なぜなら貧血という判断をされたということは、血清鉄(トランスフェリン)、貯蔵鉄(フェリチン)は少なくなっています。

貧血と鉄の関係性を表にしました。

いわゆる『隠れ貧血』は通常の検査では発見できません。

赤血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHCなどではわかりません。

なので月経のある女性の場合はよほどでない限り、貧血を持つといわれていますので、鉄はもちろん、ビタミンCもしっかり摂りましょう。

そしてタンパク質をしっかり摂りましょう。

タンニンやフィチン酸の詳しい話もしたいところですが、ここではざっくりと。

タンニンはコーヒーやお茶に、フィチン酸は大豆や玄米などに含まれています。

一緒に食べないようにしましょう!!!

何かございましたらご質問ください。

銀のすず